Gehörlosenkultur am HLID

Leben in zwei Welten

Nun ist unser Freiwilligendienst hier am HLID vorbei und wir haben so vieles gelernt. Natürlich auch so einiges über die Gepflogenheiten in einer Gehörlosengemeinschaft und ich möchte euch auf diesem Wege gerne an unseren Erfahrungen und dem Gelernten teilhaben lassen.

Das letzte Jahr haben wir quasi in zwei Kulturen gelebt. Der hörenden und der Gehörlosenkultur Jordaniens. Nicht selten kam es dadurch zu peinlichen Situationen in der hörenden Kultur, sprich der Öffentlichkeit, wenn wir ganz automatisch versuchten mit den Menschen zu gebärden anstatt zu sprechen.

Aber beginnen wir mit den Namen. Gehörlose Menschen geben sich neben den normalen Vornamen auch noch Namensgebärden. Kinder gehörloser Eltern erhalten diesen schon bald nach der Geburt oder im frühen Kindesalter. Kinder die in ihrem Elternhaus keinen Kontakt zur Gebärdensprache haben, bekommen ihren Namen erst später von anderen gehörlosen Menschen. Bei uns am Institut zum Beispiel durch Lehrer:innen oder Erzieher:innen. Die Namensgebärde beschreibt zum Beispiel ein markantes äußeres Merkmal, ein Verhalten oder Vorlieben einer Person. In meinem Fall sind es meine Locken, die mir schon nach wenigen Tagen am Institut meine Namensgebärde gaben. Sie kann aber auch durch ein Muttermal oder den Kleidungsstil entstehen.

Ähnlich ist es bei den Ländergebärden. So ist die Gebärde für Deutschland von der Pickelhaube abgeleitet und die für Italien von Pizza.

Viele Besonderheiten gibt es natürlich auch hinsichtlich der Kommunikation. Da die Gebärdensprache eine visuelle Sprache ist, sind auch die andere Mittel der Kommunikation auf das Sehen ausgelegt. So zum Beispiel die Aufnahme des Blickkontakts. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sitzt man zum Beispiel mit mehreren Leuten an einem Tisch, kann man durch Winken oder klopfen auf den Tisch auf sich aufmerksam machen. Personen, die neben einem sitzen kann man auch auf die Schulter tippen, um deren Aufmerksamkeit zu erlangen. Möchte man über eine weitere Distanz Blickkontakt aufnehmen, kann man sich ebenfalls mit Winken bemerkbar machen. Das kann aber je nach Entfernung auch schwierig werden, wenn die Person in eine andere Richtung schaut. Hat man aber einmal den Blickkontakt aufgebaut kann man in Gebärdensprache leichter über große Distanzen kommunizieren.

Wenn man sich im Haus befindet, ist es etwas einfacher, da man einfach den Lichtschalter betätigen kann und so die Aufmerksamkeit von allen im Raum bekommt. Bei uns am Institut wird das natürlich gerne genutzt um die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zu lenken, zum Beispiel wenn vor dem Essen gebetet wird oder die Kinder anfangen sollen aufzuräumen.

Ein weiterer Unterschied zur hörenden Kultur sind die Klingeln. Diese funktionieren natürlich nicht über läuten, sonder ebenfalls über Licht. Dafür sind in den meisten Räumen extra Lampen angebracht, die von außen mit der Klingel betätigt werden können.

Um eine gute Gesprächsumgebung zu kreieren, wird in gehörlosen Gruppen darauf geachtet, dass zum Beispiel die Tischmitte nicht mit großen Blumensträußen oder Kerzen dekoriert ist, da man sonst sein Gegenüber nicht richtig sehen kann. Außerdem ist es angenehmer, wenn man sich gegenüber sitzt und nicht nebeneinander.

Auch Häuser können so gestaltet werden, dass es die Kommunikation für gehörlose Menschen einfacher macht. Offene Räume oder Spiegel sind hier hilfreich, da Kommunikation durch geschlossene Türen in Gebärdensprache nicht funktioniert.

Natürlich ist die Kommunikation einfacher geworden seitdem es Handys gibt. So können bequem Videocalls gemacht werden oder über die Notizen App mit Menschen geschrieben werden, die keine Gebärdensprache verstehen.

Vielleicht interessiert es euch ja auch wie es ist eine Gebärdensprache zu lernen. Ich habe es so empfunden, dass es recht einfach war die groben Grundlagen zu lernen, da vieles recht intuitiv ist. Aber natürlich kommt man auch bei Gebärdensprachen an einen Punkt wo es nicht mehr so leicht vorangeht. Ich fand es beispielsweise schwierig mir Vokabeln zu merken, da man diese ja nicht einfach aufschreiben kann. Ich habe dann oft versucht mir Eselsbrücken zu bauen.

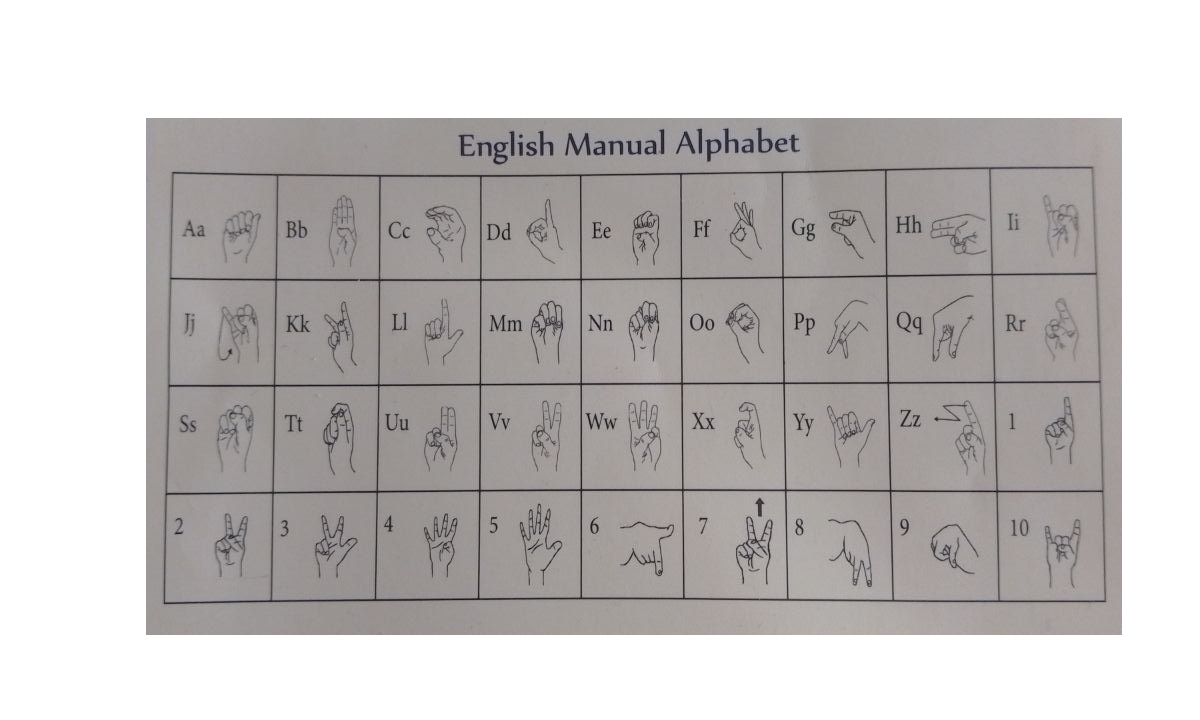

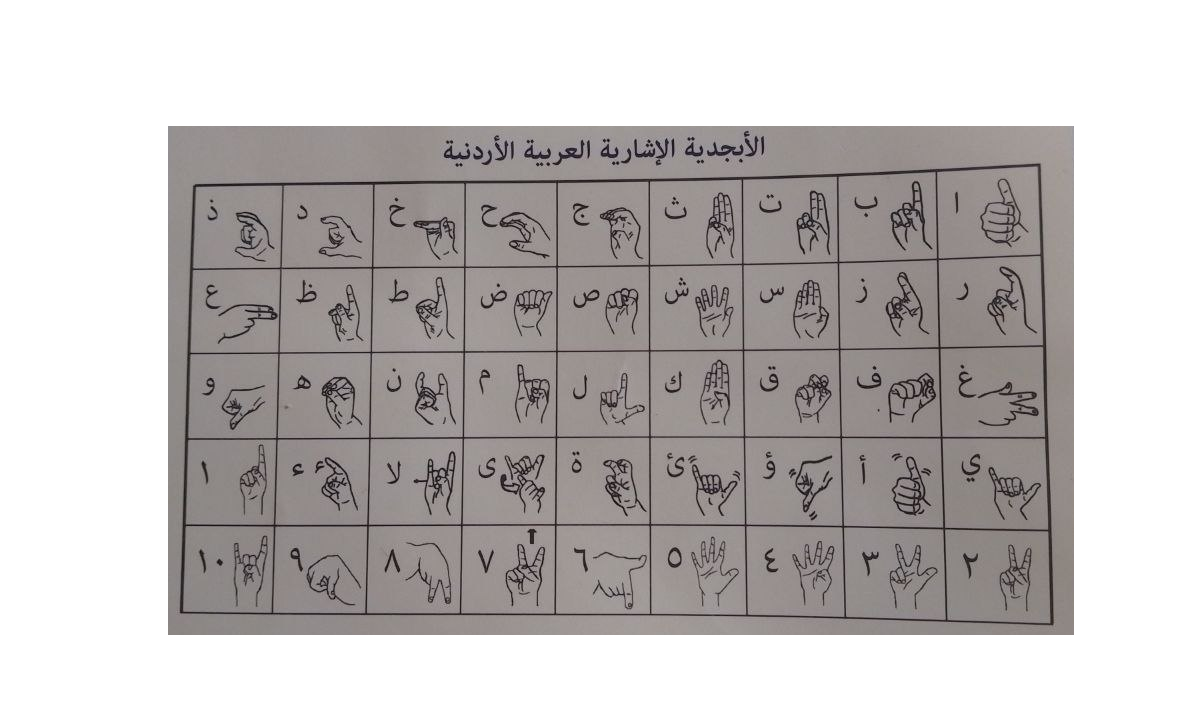

Natürlich kann es auch von Nutzen sein das Fingeralphabet zu lernen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Allerdings haben wir sowohl das englische als auch das arabische Fingeralphabet gelernt. So kann man zum Beispiel seinen Namen oder den Ort buchstabieren wo man her kommt.

Das war tatsächlich schon mein letzter Blog. Vielen Dank, dass ihr den Blog mitverfolgt habt! Ich hoffe ich konnte euch gut mitnehmen durch meine Zeit in Jordanien und ihr habt vielleicht auch was gelernt.

Vielen Dank für´s lesen!

Kommentare

Kommentar schreiben

Mit viel Interesse habe ich deine Blogs gelesen. Ich wünsche dir alles Gute in dein weiteres Leben.